今回の研修では、今年入社した新入社員を対象に、現場に出る前に必要なマイクの基礎知識から実践的な運用方法までを学ぶ機会として、世界的に有名な音響機器メーカー「ゼンハイザージャパン株式会社」より講師をお招きしました。同社との企業間連携により、次世代の技術者を育成することを目的としたコラボレーション企画として実施されました。

この記事の目次

研修概要

研修目的

・現場に出る前に必要な基礎知識と基礎スキルの習得

・メーカーの直接指導による正しい音響理論の理解

参加人数

新入社員24名

場所

電音エンジニアリング 研修センター

協力会社:ゼンハイザー株式会社

ドイツに本社を置く外資系企業で、放送・舞台・音楽業界における音響機器のトップブランドとして知られています。

同社のマイクは日本国内の各放送局で使用されているほか、アーティストのライブやミュージカルでも選ばれており、さらにはオフィスや教育現場で活用される天井設置型のマイクシステムなど、多彩な製品ラインナップを展開しています。

(外部リンク):https://www.sennheiser.com/ja-jp

講義内容

研修では、まず座学としてゼンハイザー社の企業紹介をはじめ、【マイクとは何か】【電波の仕組み】【マイクの種類や構造】など、音響技術の基礎を分かりやすく講義していただきました。

後半は実際に現場で使われている機材を用いた体験型のプログラムが組まれ、学びを深めるとともに、技術の奥深さや実用性を体感することができました。

【座学】音響技術の基礎知識

まず「マイクが音をどのように電気信号に変換しているのか」という仕組みについての基礎部分からの丁寧な解説がありました。

その中で、音を拾う方法の違いによってマイクがいくつかの種類に分かれること、それぞれに適した使用シーンがあることを学びました。

特に印象的だったのは、「ダイナミックマイク」と「コンデンサーマイク」の違いに関する説明です。

両者の構造や音の拾い方の特性、扱いやすさ、音質、耐久性などが具体的に比較され、それぞれがどんな現場に向いているのかが明確に示されました。

たとえばコンデンサーマイクは繊細な音まで拾える反面、取り扱いには注意が必要で、スタジオ収録やミュージカルなどに適しています。一方でダイナミックマイクは頑丈でノイズに強く、ライブや野外イベントに適しているというように、それぞれの特性が現場でどう活かされているのかを理解することができました。

また無線マイクに使われている電波の基礎知識や周波数帯の使い分けといった専門的な内容にも触れ、ただ機材を使いこなすだけでなく技術の背景やルールまで含めて理解を深める機会となりました。

マイクの選び方ひとつにも、音質だけでなく安全性や現場環境といったさまざまな要素が関わっていることを、理論と実例を通して学ぶことができました。

天井取付型のマイク「トゥルーボイスリフト」を実際に体験

今回の講義では同社製品を設置していただき、実際の音の聞こえ方などを体験しました。

シーリングマイクの「トゥルーボイスリフト」は、主に会議室や講義室などに設置され、少し距離がある環境でも自然な会話を実現するというもの。

実際に5メートルほど離れた位置から話しかけても、まるですぐそばで話しているかのように明瞭な音声がスピーカーから再生され、その高い性能に体験者からは驚きの声が上がりました。

発言者が部屋の中を移動しながら話してもマイクが自動で追尾し、地声からスピーカー出力への切り替えがシームレスに行われる様子は、資料だけでは伝わらない技術のすごみを体感できるものでした。

トゥルーボイスリフト:https://www.sennheiser.com/ja-jp/truvoicelift(外部リンク)

シーリングマイクの最大の特長は、部屋全体を広範囲に収音できる点にあり、発言者がマイクの位置を気にせず自由に発言できることです。

据え置き型マイクと異なり、机上をすっきりさせることで見た目もスマートになり、スペースの有効活用にもつながります。

また、配線などを設計段階から計画すれば目立たず整えることができ、空間の美観や使い勝手を損なわずに導入可能です。

設置場所も、利用目的や空間構造に応じて柔軟に対応できるため、お客様のご要望に幅広く応えることができます。

非接触での運用が可能な点も特長で、衛生面への配慮が求められる場面。たとえば病院の手術室では、ピンマイクに血液などが飛んで使用できなくなるリスクがありますが、シーリングマイクであれば安全かつ安定した収音が可能です。

さらに、天井と同じ高さにある空調機などの雑音を拾わない「垂直集音除外」機能や、集音された音声を自然なまま届ける音質の良さも同社製品の大きな特長です。

デジタル処理による違和感がなく、まるで目の前で会話しているような音の聞こえ方がとても印象的でした。

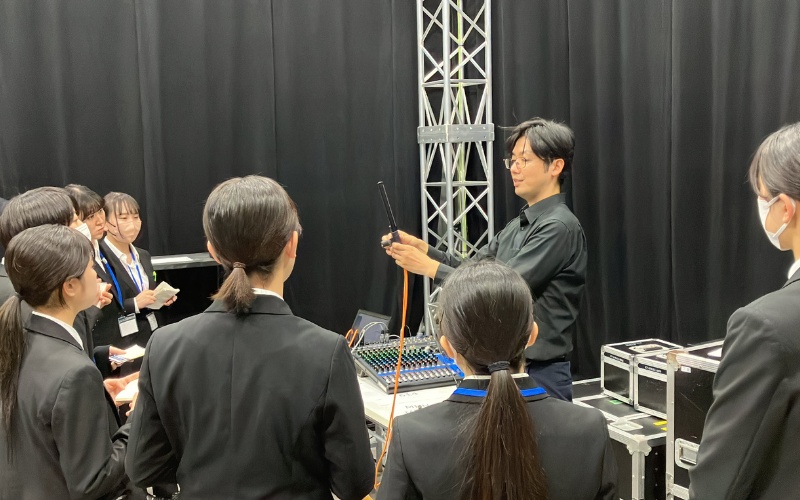

ワイヤレスマイクの簡易的な設営と音出し

ワイヤレスマイクの体験では、まず基本的な機器の構成を学んだ後、実際に送信機と受信機・アンテナ・ミキサーを使って音を出すまでの流れをレクチャー。

ここで特に印象的だったのは、電波に関する実験とその注意点についての解説です。

デジタルマイク同士、あるいはアナログマイク同士を意図的に近づけることで、電波の状態がどのように変化するかを特殊な機器を使って観察しました。

▲実際にマイクを近づけることで、モニターの波形に大きな変化があることが確認できます

通常ワイヤレスマイク同士を不用意に近づけすぎると、互いに不要な電波を発生させ、ノイズや音切れの原因になることがあります。

こうした干渉がどのように起こるのか、実機を使ってリアルに体験することで、電波環境を整えることの重要性を実感する機会となりました。

一方、特筆すべき点としてゼンハイザー社のデジタルワイヤレス機器には、電波の逆流を防止する機構が設けられており、近接して使用しても干渉が起きにくい設計になっています。

このような安全設計がどのように機能しているかも、体験を通じて分かりやすく解説されました。

実際の現場でも起こりうる電波干渉を目に見える形で体験できたことで、単にマイクを使うだけでなく、環境や設置方法まで含めた運用の視点が求められることを学びました。

さまざまなマイク体験

このパートでは、座学で学んだ内容を踏まえ、多様な有線マイクを実際に使用し、それぞれがどのような音を拾い、どのような特性を持っているのかを体験を通して学びました。

実際にそれぞれのマイクの音を聞きながら比較しました。

コンデンサーマイクは繊細な音のニュアンスや空気感まで捉えることができ、高音域までクリアに再現される一方、ダイナミックマイクは丈夫で音圧に強く環境ノイズを拾いにくいため、ライブ会場などの音量の大きな現場で活躍します。

両者の特性を知ることで、「どちらのマイクが優れているか」ではなく「どの状況に適しているか」という視点でマイクを選ぶ重要性を実感できました。

続いて行ったのが、価格帯による音質比較です。

実売価格が約8万円の高性能コンデンサーマイクと、約8千円のエントリーモデルを使い、実際に声を通して聴き比べました。

音の厚みや立体感、ノイズの少なさなど、価格差がどのように音質に影響するかを体験でき、機材選びの現実的な判断軸を学ぶことができました。

ガンマイクは特定の方向の音を狙って拾う指向性に優れたマイクで、主に舞台や映像収録など離れた場所からの音をクリアに録音したい場面で使われます。今回使用したのはサイズや設計の異なる3種類のガンマイクです。

それぞれのマイクで音を拾った際の距離感や感度の違いを比較し「どのくらい遠くの音が聞こえるか」「どの程度まで周囲の雑音を排除できるか」といった特性を実感しました。

例えば、大型のガンマイクは遠くの音をしっかり拾える反面、意図しない環境音まで拾ってしまうといったデメリットがあることや、逆に小型のものは扱いやすい反面、音の集音距離が短くなるなど、それぞれに一長一短があることがわかりました。

用途や収録環境に応じた選択の重要性を、実際の音を通して理解することができました。

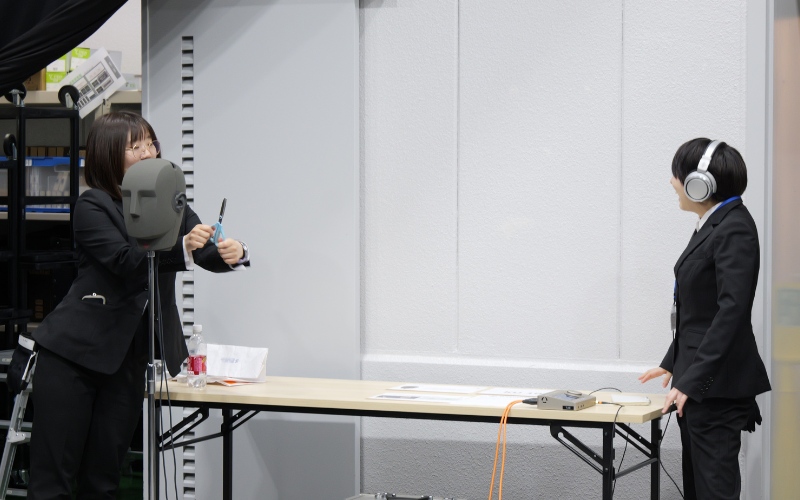

最後に紹介されたのは、人の頭部を模したユニークな形状の変わり種マイクです。

左右の耳の位置にマイクが内蔵されており、音を立てた方向や距離感をリアルに再現できるのが特徴です。

たとえば、右側から近づいてくる足音を録音すれば、ヘッドホン越しに実際にその方向から音が迫ってくるように聞こえるなど、臨場感あふれる音響体験が可能です。

音だけで空間や動きを感じ取れることから、日本ではASMRブームをきっかけに注目されるようになり、一般的にも広く知られる存在となりました。

技術的な工夫が凝らされたマイクからは、音響機材の世界がいかに広く、深いものであるかを感じさせられました。

こうした体験を通して、「音を録る」という行為が非常に多面的で繊細な作業であること、そして機材選び一つで大きく結果が変わることを、改めて実感する機会となりました。

まとめ

今回のゼンハイザージャパン株式会社による講義は、マイクに関する複雑な知識を図や例えを交えながら丁寧に解説してくださり、音響技術の基礎を実感とともに学ぶ貴重な機会となりました。

実際に音を聞いたり実機を体験できるカリキュラムは楽しみながら学ぶことができ、参加者からも「分かりやすかった」「面白かった」と大好評でした。

また、研修のために多数の現場機材をご用意いただくとともに、惜しみないサポートによりマイクの特性や用途がより身近に感じられる時間となりました。

ゼンハイザージャパン株式会社の皆様、本当にありがとうございました!

研修センターでは実際の現場で使用される機材を揃え、より実践に近い形で研修が行えるよう整備しております。電音エンジニアリングでは、今後もこの研修センターを活用し社内全体の技術力を高め、音・光・映像に関わるすべてのことで安心してご依頼いただけるよう努めてまいります。