ほんの1年程前、弊社のオフィス向け設備のマーケティングを実施しようと志し、まず何から始めようかと悩みました。

そのヒントとなったのが、過去の職場で店舗マネージメントの職務に就いたときの経験でした。

店舗業務は、次から次へとご来店されるお客様に喜んでいただくことをゴールに見据え、全ての業務が組み立てられていきます。

その為か、従業員ひとりひとりの働き方や考え方をマネージメントすることは非常に難しく、その反面、お客様に喜んでいただく為の軸は”人”にあるという矛盾を抱えています。

その”人”が、いかにマネージャーの考え方を軸として寄り添い、自らがそれに沿って考え、行動し、お客様に喜んでいただくかということが、店舗の成功へと結びついていきます。

そのような経験と、昨今の「働き方改革」について私が学んできた経験を活かし、今回は「働き方改革」をソフト面から改革することをテーマに書かせていただきます。

この記事の目次

「働き方改革」の目指すもの

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

※厚生労働省ウェブサイトより

時代背景として、我が国の「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」といったことが根底にあります。そのような中、我々企業が「働き方改革」を推進するうえで、身近なことからできることにフォーカスを絞りました。

時間を管理する習慣

我々は従来、日常の多くの時間を仕事に費やすことで、仕事への達成感を感じるといった側面がありました。

急に「働き方改革だから定時で帰れるようにして」と言われたところで、自らの時間を管理することに慣れていない人々は、戸惑いを感じることが多々あるのではないでしょうか。

今後、自らの時間を管理できるようにしていくことは、会社にとっても、自らにとっても、大変価値の高いことであると思います。

私たちが仕事の時間管理へ取り組む方法として、主に次の3つがあると思います。

無駄な会議を減らすこと

決めた時間に帰宅すること

職場外で仕事をすること

①業務時間の効率化

無駄な会議とは?

”無駄な会議”を定義すると、次のようなことが挙げられます。

会議が果てしなく長い

会議のゴールがあいまい

結論が出ない会議

参加する意義が感じられない会議

では、具体的に、以下のような課題を解決する為には、どのようなことが考えられるでしょう。

まず、共有スケジューラーやテレビ会議・Web会議システムを活用することが考えられます。

共有スケジューラーを使えば、参加者へいちいち電話やメールをしなくても、出席者の空きスケジュールを確認できます。さらに、会議日程を抑え、参加の可否に関しても短期間で回答を得ることができます。合わせてテレビ会議・Web会議システムがあれば、移動の為の身体的負担を減らすと同時に、時間、交通費の削減にも繋がります。

まず、事前にアジェンダを共有し、役割を明確化しておくことが重要です。

たとえば、会議について主催者がすべてのことを仕切るのではなく、あえて全員に担当者として参加してもらうという方法です。

会議ひとつとってみても、会議の進行役、タイムキーパー、書記など、様々な役割があります。これを各自に割り振ります。進行役は会議のアジェンダに沿って会議を進め、タイムキーパー役は各項目の時間配分を行います。そのようにするだけでも、各々の参画意識を高め、無駄な時間が減って効率的な会議が開催できます。

会議資料を印刷して揃えた場合、紙が消費され、同時に時間も消費されます。データを準備し、共有サーバーを使って配布しておけば、事前に内容を確認していただくことができます。ペーパーレス化で経費の削減にも繋がるはずです。

全員で同じドキュメントを開いたまま進行するか、書記役の画面をプロジェクターへ投影したまま会議を進行しましょう。たとえば、Googleの「G Suite」などを使用すれば、テキストへの書き込みがリアルタイムに可視化できます。

また、会議内で結論の出なかった課題を記録し、その場で役割分担と期日を決めてしまいましょう。これにより、内容の重複や認識違いが起こらないようにすることができます。

前述のように事前にアジェンダや資料を共有しておけば、会議前に自分が参加すべき会議かどうかを判断できると思います。

もし疑問があれば、事前に主催者へ相談しておきましょう。「自らにとって不要な会議には出席する必要がない」という文化を創り出すことが大切です。また、主催側には違った視点から見たあなたの必要性があるかもしれません。それを理解・納得したうえで会議へ参加することで、お互いにモチベーションが向上し、会議の意義が高まることでしょう。

また、議事録や議場で提出された資料を、後でサーバーから取り出すだけでもあなたにとっては事足りる可能性があるはずです。

ルールを会社やチームで定義し、全員が徹底することが無駄な会議の削減になり、業務時間を効率化することに繋がります。

その際に、一方的に管理者がルールを定めるのではなく、ひとつひとつのルールを守ることが、各々のメリットに直結することを伝え、納得してルールに従っていただくことが重要です。

②帰宅時間の計画

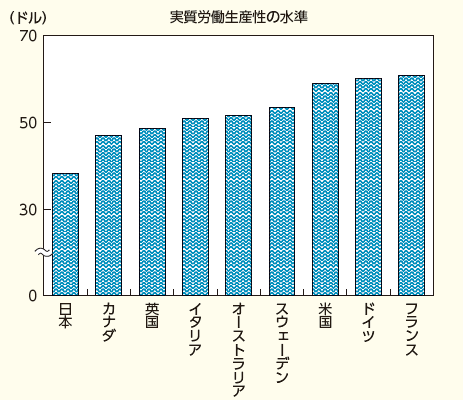

※平成30年版厚生労働白書「労働生産性の向上に向けた我が国の現状と課題」より

日本の労働生産性はOECD諸外国に比べ、かなり低い水準にあります。

この結果には様々な要因があると思いますが、そのひとつとして、少子高齢化による労働人口の減少があるにも関わらず、それぞれが長時間勤務することで労働生産性を押し下げているという事実があります。

なぜ、早く帰宅できないのか

「代わりがいないから帰れない」そんな言葉が飛び交っていませんか?”チームで仕事をする”という意識を持つことで、この課題を解決するきっかけになると考えています。

その解決方法として、仕事の具体的なスケジュールや資料の共有を徹底する方法があります。

たとえば、全員が知っている必要があるプロジェクトの概要や進捗状況は共有サーバーに入れておくか、SFAやCRMなどのコミュニケーションツールで共有しておきましょう。

よく、スケジューラーには出かける予定や会議の予定しか入れない方が多くいらっしゃいます。スケジューラーに月間・週間の仕事の流れを詳細に記載し、プロジェクトごとに色分けするなどしておくことが重要です。他の方がそれを見れば、どの部分をどう手伝えるかや、ダブっている事柄がないかどうかが精査できるようになります。

まず、毎朝出勤したら、一日の流れをスケジューラーやToDoへ記載します。

できるだけ詳細を入力し、1日の段取りの為に優先順位をつけ、適切な時間配分をしておきます。そうすることで、管理職の方はメンバーひとりひとりの仕事配分に優先順位を付けながら、メンバーをプロジェクトへ適切に誘うことができるようになります。

「週末に休むためには残業してでも仕事を進めておく必要がある」なんて考えてませんか?有給休暇を適切に取得できないことにもこれらが関係しています。

たとえば、スケジューラーへ予定を入力する際に、その日の予定を入力したら積み上げて、プロジェクト全体のスケジュールと照らし合わせましょう。そのためには別にガントチャートのようなものを作成しておくと良いでしょう。

たとえば、「家族と約束していても、仕事が入ってしまいキャンセルすることが多い」という方。これではライフバランスが狂ってしまい、やがてその蓄積が仕事のパフォーマンスを著しく落とすようなことに繋がりかねません。

会社のスケジューラーだからといって、プライベートの予定を入れてはいけないわけではありません。プライベートで必須な家族との予定などは、事前にスケジューラーへ入れてメンバーと共有しておきましょう。その日に向けた時間のマネージメントを行うことも、大切なスキルです。管理職の方は「やみくもに残業しないように」と指導するだけではなく、こういったセルフマネジメントも合わせて推奨すべきだと思います。チーム全体のワークライフバランスが崩れてしまうと、結果として管理職がアウトプットする仕事の質も落としてしまいます。

帰宅予定時間をあらかじめスケジューラーへ入れておきましょう。チームでお互いにスケジュールを把握しあうことで、仕事の依頼も計画的に行うことができます。それぞれがプライベートの内容を書きたくない場合は、プライベート予定を皆で話し合って記号化するなどして明確化するのも良いでしょう。

こういったことをチーム全員で取り組むことで、帰りやすい雰囲気を作り出すことができるはずです。

G Suiteなど、同時に共同編集できるツールを使うことで、ひとつの制作物や資料を複数の方で一気に仕上げることができます。

従来のローカル版Officeなどを使用すると、資料のバージョン合わせが必要になったり、皆が作ったものを後からひとつにまとめるなどの手間がありました。同時に共同編集できるツールなら、その時間を削減することができ、チームで効率の良い作業を行うことができます。

さらに、各メンバーの予定をスケジューラーへ同時に表示することで、誰がいつどの仕事に取り掛かるのかを見える化することができます。

管理職の方は働く時間を短くすることのメリットを提示し、意識を変えてもらうことから始めるべきです。もちろん、まずは自らが率先してそれを実行する必要があります。ワークライフバランスを整えることで、既婚者の方はもちろんのこと、未婚者の方でも空き時間をフィットネスや趣味、自己啓発の時間などに割り当てることができます。

また、中には「私は早く帰ってもやることがないので、長時間働いても問題ありません」という方もいらっしゃることでしょう。

管理職の方は全員が一緒に働き方改革を目指すことで、それぞれにも必ずメリットがあることを明示しましょう。

③場所を変えて働く

テレワークの活用

テレワークとは、ICT 情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

テレワークは働き方によって、3つに分類することができます。

在宅勤務

モバイルワーク

サテライトオフィス勤務

どの方法にも共通するのが、ソフト面での推進が重要であるということです。

トップが自ら推進し、強力なメッセージを発信することで、全員を巻き込むことが重要です。

モダンなことに取り組む際には、特に「なぜ?」の部分を理解・納得していただくことに時間と情熱を注ぐ必要があると考えています。「なぜ、取り組む必要があるのか?」「なぜ、全員で取り組む必要があるのか?」を納得していただきましょう。

そして、まずは取り組む内容を絞って、期間を設定し、トライアルを行いましょう。

まずはトライアルを実施するモデル部署を選定し、コアメンバーを決めましょう。

コアメンバーには、主に現場の声を吸い上げてもらい、どうやればよりトライアルが成功するかアイデア出しをしてもらいましょう。

メンバーは無難にやってくれそうな人を選ぶのではなく、様々なタイプの集まりとなるよう考えて選出しましょう。

コアメンバーを中心に現場の声に耳を傾けます。現在の働き方に対する不満と同時に、「こんな方法が良いと思う」というアイデアもヒアリングしましょう。大切なことは、この取り組みによって得られる未来をイメージしてもらうことです。

賛成派だけで行っても良い結果は得られません。否定的な人や無関心な人も巻き込んで全員参加でトライアルを行いましょう。

トライアル中も定期的に進捗状況を共有しましょう。良かったことはもちろんのこと、悪かったことや改善が必要なことも含めてオープンに公開しましょう。

トライアル終了後、効果を数値化し、参加者のリアルな声を可視化しましょう。公表した数値をもう少し上げるためにはどうすれば良いか、参加者の満足度を上げるためにはどうしたら良いかなどリサーチし、次のトライアルに生かしましょう。

結局「働き方改革」とは何だろう

結局、生産性低下のツケを何かに・誰かに転嫁しているうちは「働き方改革」は達成できません。

マネージャーを中心に、ひとりひとりが自らの仕事を再度見直し、考え方を変えたり、最新テクノロジーにチャレンジしたりと、これまでとは違った視点で仕事を見直すことが「働き方改革」への近道であると思います。

▼働き方改革をチームの働き方という視点から解説しています。

▼効率的な会議設計という視点で解説しています。

▼会議室の機材の準備を効率化する方法。

効率的な会議設計ノウハウを詰め込んだガイドブックを無料進呈

【ホワイトペーパー】

仕事を円滑に進めるうえで、会議は欠かせないものです。それだけに、会議が勤務時間に占める割合が高いのも事実で、これらの効率化には働き方を変える為に重要な要素が多く含まれています。

▼下記フォームより、無料でダウンロードいただけます。